開業時資金計画とは

当ページでは、日本政策金融公庫や信用保証協会などの政府系金融機関の融資申請時に必要となる開業時資金計画について解説していきます。

開業時資金計画とは、いくら開業資金が必要なのか?その資金を得た場合にその資金を何に使うのか?を数字にして説明する為の計画を言います。

具体的には、

- 開業に必要な資金 → 自己資金がいくらあるのか、いくら調達(借入)したいのか

- 資金使途 → 運転資金なのか、設備資金なのか

上記の数字を具体的に数字・表にして落とし込んでいきます。

開業時資金計画には規定された様式やフォーマットなどはありません。

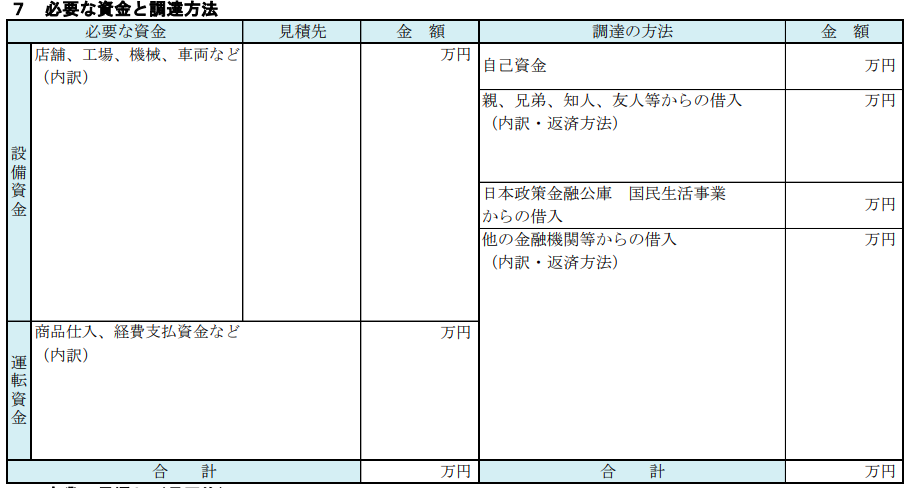

日本政策金融公庫の創業計画書ですと、↓の部分になります。

開業時資金計画書の例

例えば、開業資金に500万円が必要な場合で、自己資金が100万円の場合ですと、借入で賄うべきお金は400万円になります。

簡単な表になりますが例を挙げて解説します。

| 開業に必要となる資金 | 金額 | 資金使途 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 自己資金 | 100万円 | 運転資金 | 50万円 |

| 金融機関からの借入 | 400万円 | 設備資金 | 450万円 |

| 合計 | 500万円 | 合計 | 500万円 |

表の左半分には、開業に必要となる資金、右半分には、資金使途(資金の使いみち)を記入します。

まずは左半分から説明します。

自己資金が100万円あり、開業に必要な資金の総額が500万円ですから、500万円-100万円の不足が生じることになります。この不足額を創業融資で賄う場合は、400万円を借入れなければなりません。

よって、左側には自己資金の100万円と融資希望額400万円と記入することになります。

次に右半分について見てみましょう。

右半分は、その名の通り、開業に必要となる資金を何に使うのか?を記載します。

運転資金に必要な場合は、運転資金に○○万円。設備資金に○○万円などと記入します。

運転資金とは、事業の運営に必要となる資金です。飲食店で言えば、家賃や人件費、光熱費等です。

設備資金とは、飲食店で言えば内装工事、物件取得費等になります。

上記の表の例であれば、運転資金に50万円、設備資金に450万円が必要な資金計画書ということになります。

作成時の注意点

上記はごく簡単な例ですが、実際に作成する場合はそれぞれの項目の内訳を記載し、それぞれの数字もより具体的に記載していくことになります。

様式について、お気付きの方といると思いますが、貸借対照表と似ています。

しかし、貸借対照表と開業時資金計画では、根本的なところで記載内容が異なります。

貸借対照表は、資産をどこから調達して、その資金を元手に事業を行って、結果、その資金がどんな資産に変わったのかを記載します。いわば、事業の成績表のようなものです。

一方の開業時資金計画は、資金をどこから調達して、その資金を何に使う予定なのかを金融機関に説明するための資料となります。

自己資金の額が融資の成否を大きく左右する

「自己資金」と「金融機関からの借入額」との間が大きければ大きいほど、融資は難しくなります。

ではどのくらいの自己資金があれば、融資の審査は通りやすくなるのでしょうか?

開業に必要となる資金の3分の1以上は欲しいところです。理想を言えば、2分の1以上あればベストです。

どういうことか。

たとえば、金融機関から400万円借りたいのであれば、400万円の自己資金を用意するということです。

借入希望額と同額の自己資金があれば融資審査はかなり有利に働きます。

ただ、これはあくまでも借りやすくなるということであって、400万円なければ絶対に借りられないということにはなりません。

新創業融資の制度の内容や自己資金について更に詳しくお知りになりたい方は、こちらのページもぜひ参考になさって下さい。